「日本人ってどんな人間?」と聞かれたらどう答えるだろう?「真面目な人間が多い」とか「全体的におとなしい」といった、比較的ふわっとしたワードが出てくるのではないだろうか。もちろん、日本人の多くは日本に生まれて日本で多くの時間を過ごしている。そのため周りの人々を見て我々がどんな国民性なのかというのは、なんとなく理解しているだろう。ところが言語化せよと言われると、これがなかなか難しい。我々は日本人固有の「民族性」というものに対して、改めてじっくりと考えたことがないというのが正直なところだろう。

そんな中、日本人の民族性や行動、習慣を徹底的に調べ上げて言語化した人物がいる。それが本書の著者であるルース・ベネディクトだ。「日本人を徹底的に調べているなんて、熱心な研究者もいるもんだなぁ」などと呑気なことを言ってはいけない。ベネディクトは第二次世界大戦が勃発する際、アメリカが日本に勝利し、その後日本人を手懐けていくにはどうしたら良いかを考えるために、国から調査を依頼されたのだ。本書を読むと、「ここまで相手に分析されていることもつゆ知らず、我々は大国に立ち向かっていたのか」と思うと、なんとも惨めな気持ちになってくる。

だが経緯はどうであれ、ベネディクトが言語化した本書での日本人像の内容には舌を巻く。本書が刊行されたのは1946年のことだが、約80年が経過した今でも十分通用する部分があるだろう。日本人同士であっても、相手の言動や行動が不可解で人間関係に苦労している人は、ベネディクトから日本人に関する情報を逆輸入してみるのもいいかもしれない。

本記事のサマリー:

- 日本人は借金レベルで「恩」を背負う

- 日本人は死ぬほど「恥」を嫌う

- 日米の人生曲線は見事に真逆

読んだ本

- タイトル:菊と刀

- 著者:ルース・ベネディクト

感想云々

日本人の「恩」に対する考え方

感覚的にそうであるのが当たり前過ぎて深く考えたことがなかったのだが、日本人は受けた恩を返すことにかなりの重きを置く傾向にある。どのくらい重いかというと、その人が一生をささげたとしても返せないレベルなのだ。恩を感じる対象も様々だが、中でもとりわけ重い恩というのは、ほとんどの人が親に向けたものであろう。そんな日本人(というか自分)の立場からすると、欧米人の恩というのは日本人ほどではないと思うだろう。なんなら「ちょっとドライだよな~」と思ってしまうほどだ。だが実際はそうではなかった(これは自分も認識違いがあった)。

欧米においては、そもそも「恩」という考え方があまりない。なぜなら「恩」ではなく「愛」を重んずる文化だからだ。哲学者のフロム先生の言葉を借りるならば。愛というのは基本的には「自分から与える」こと。もっと言えば、自分の喜びや興味、知識、悲しみ、ユーモアに至るまで、自分の中に息づいているものすべてを与えること。それが「自分の持てる力の最も高度な表現」であり「自分の持てる力と豊かさを実感する」行いなのだ。そんな考え方が欧米人の根底にある。一方で恩というのは他人から施された「借り」、いわば借金のようなものなのだ。その借金は、ひとたび背負えば必ず返済しなければならない。そんな前提のもと、我々日本人は生活しているのだ。

恩返しというのは生きていれば当たり前のことであるし、それ自体は非常に尊い行いであるように思える。だが今回のように借金の話にたとえてみると、急に重々しいものに感じる。それほどに、日本人の持つ「恩」という考え方は特別なものなのかもしれない。

日本人の「恥」の文化

日本人は恥を嫌う傾向にある。どのくらい嫌っているかというと、その恥を帳消しにできるならば自殺も厭わないほどだ。最近では「恥を知れ、恥を!」なんてフレーズが一世を風靡した。自分が言われたわけではないのに、「恥」という言葉を目にするだけでなぜか後ろめたい気持ちになってくる。それほどに「恥」という言葉は我々の神経を大いに逆撫でする。

そもそも「罪の文化・恥の文化」というワードは有名ゆえに何度も聞いたことがあった。だが、ベネディクトにより提唱されたというのは正直知らなかった。それに、こんなに日本人が恥を嫌う文化なのに、それに至った理由をちゃんと考えてこなかったのも事実(というか、自分もである)。欧米が「罪の文化」と言われる一方で日本人が「恥の文化」と呼ばれる所以は、実は宗教にあった。欧米はキリスト教文明であり、彼らの中には神が絶対的なものとして存在している。彼らは「神に見られている」という前提のもとで行動しており、神との約束の範疇で正しい行動ができているかどうかが、善し悪しの判断基準となる。一方で日本の場合は多神教のため、欧米のように絶対的な神という考え方はそれほど強くない。そのため、日本人の行動の善し悪しの判断基準というのはおのずと外に委ねられるのだ。その結果、「常に周囲から見られている」という意識が高まり、「恥をかきたくない」「失敗したくない」という思いをベースとした文化が広まっていったのである。

罪の文化と恥の文化、どちらがいいとかではなく、どちらも宗教の歴史的背景から次形成された必然の文化なのだ。「恥の文化」は本来日本人のことを揶揄するような呼び方だろう。だが裏を返せば、それは常に周りに対して意識を向けられているということでもある。日本人からすれば「恥の文化」と言われると若干みじめな気分になってしまいそうだが、案外捨てたものでもないのかもしれない。

自由度曲線が真逆の日本と欧米

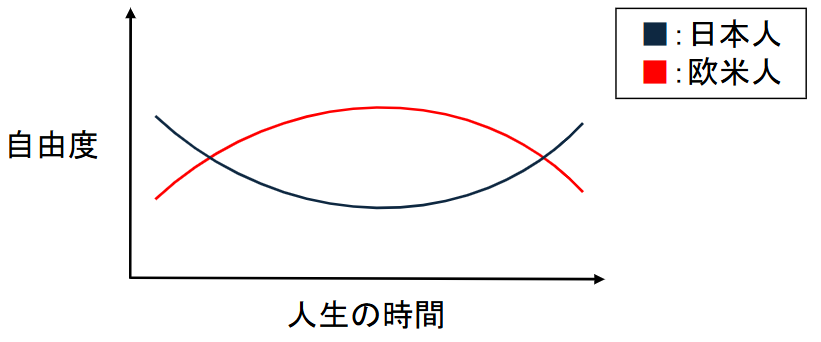

日本人の人生における自由度曲線は、欧米人とは見事に真逆の形を描く(底の浅いU字型の曲線)。日本人の場合、最大の自由とわがままが許されるのは、曲線の両端に位置する乳幼児と老人。成人して会社で働きはじめたり、結婚して家族ができたりすると、自分以外の人間との関わりが深くなっていき、自分の思いで自由に行動するわけにはいかなくなる(ついでに前述の恥の文化も相まって、周りの目も大いに気になりだす)。健康で活気のある青年期を超えて老化し、社会のもろもろのしがらみから解放される時、ようやく自由度の曲線が回復し始めるのだ。これも日本にいると、結構当たり前のことだろうと思われる。

一方で欧米のスタイルは前述の通り真逆だ。幼児の期間に親からは非常に厳しくしつけられる。成長するにつれてしつけは次第にゆるやかになっていき、青年期では比較的自由になる。そして壮年期は気力や体力がなくなるため、人を頼りにして生きるようになるのだ。よく考えたら「あれ、こっちのほうが普通じゃね?」と思えてくる。

この日本人の自由度の曲線、今ならより腑に落ちる気がする。それは、自分が投資に関心を持つようになってからだ。近年ではNISAというなかなかの神制度ができたおかげで、昔よりも投資人口が増えた。それに伴って、各メディア媒体では投資の話題が毎日絶えない(なんなら自分もたまに見る)。その中で凄いなと思うのは、皆とてつもない資金力をもって老後に向けて全力で貯めていることだ。中には、仙人レベルで自分の生活資金を削って、投資に全振りしている人もいる。

確かにNISAに代表されるインデックス投資というのは長期保有が前提で、複利のパワーを感じるには20~30年先を見据えなければならない(実際自分もその効果を信じて積み立て続けている)。しかし60歳近くになって小金持ちになったはいいものの、はたしてそれを自由に使えるほど身体は動くだろうか?老後の不安が拭えないゆえ全力で資産形成するのも分かるのだが、何も考えず右ならえで老後の準備をしている人もいそうだ。そんな時、日本人の自由度の曲線の感覚は深く刻み込まれていると感じる。いや、他人事ではないのだが。

終わりに

本書を読んで「いや、そうはならんやろ」とツッコミを入れたくなる内容も散見されるが、内容はほぼ的を得ていて、改めてその分析の精度の高さに驚かされる一方だ。この「菊と刀」もそうだが、これほどに日本人を調べ上げることができたベネディクトの手腕・分析プロセスが非常に気になる。彼女のような洞察力をもってすれば、どんな厄介な相手も丸裸にして手懐けることができてしまいそうだ。

それでは。